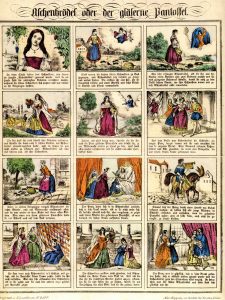

Aschenputtel[1] gehört zu den bekanntesten deutsch-französischen Märchen und findet sich sowohl bei Perrault als auch in der Grimm’schen Sammlung. Aschenbrödel, oder Geschichte vom gläsernen Pantöffelchen (Neuruppiner Bilderbogen Gustav Kühn, Nr. 1059) orientiert sich derweil an Perrault, denn nur dort findet sich die helfende Fee (im Bilderbogen zwergenhaft und auf einer Wolke stehend dargestellt).[2] Der Originaltext wurde nicht verwendet, sondern eine neue Version erstellt, die entweder vom Zeichner oder dem Verleger stammt.[3]

Diese neue Version des Textes kommt in Aschenbrödel, oder Geschichte vom gläsernen Pantöffelchen eine wichtige Position zu, denn trotz seines mangelhaften Charakters wäre der Bilderbogen ohne ihn nicht nachvollziehbar.[4] Eine Schwäche, die sich besonders deutlich in jenen Momenten offenbart, da Aschenbrödel unter magischem Einfluss steht und sich einer Verwandlung unterzieht. Während der Rezipient mit dem Verschwinden und gleichzeitigen Auftretens einer völlig neuen Figur konfrontiert wird (die Gleichförmigkeit der schablonenhaften Figuren unterstützt diesen Eindruck), kommt dem Text die Aufgabe zu, das Bild zu erklären, obschon beide Elemente alle wichtigen Informationen gleichermaßen übermitteln (Überschneidung von Bild und Text). Dennoch bilden beide Erzählelemente keine Einheit; die Illustration ergänzt vielmehr den Text, bildet ab, was beschrieben wird. Die großen Sprünge innerhalb der Erzählung werden umso deutlicher in der Analyse der Induktionsmethoden, denn auf minimale Veränderungen (Augenblick bzw. Handlung) verzichtet der Zeichner zugunsten einer Gegenstands- und Szenenfixierung. Lediglich ein Handlungsübergang lässt sich erkennen, jedoch nicht final bestimmen, denn der Wechsel von Panel 2 zu 3 zeigt zwar verschiedene Zauberhandlungen der Fee innerhalb einer Szene, der Hintergrund indes ändert sich grundlegend bei gleichbleibender Bildstruktur. Aschenbrödel und ihre Patin tauschen die Position, links findet sich ein Busch bzw. Strauch, rechts ein Haus. Panel 2 zeigt einen Hauseingang, Panel 3 ein Regenfass. Wo sich einst die Mäuse befanden, steht nun ein Tisch mit einem Rattenkäfig. Die Summe dieser Änderungen führt zu einem Gegenstandsübergang.

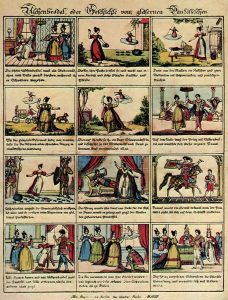

Eine weitere Aschenputteladaption lässt sich ebenfalls im Rahmen des Neuruppiner Bilderbogens ausmachen: Aschenbrödel oder der gläserne Pantoffel (Nr. 4300) unterscheidet sich formal kaum von seinem Vorgänger: die Panelanzahl bleibt identisch (die Abstände zwischen den Panels vergrößern sich, der Textkasten schließt direkt an das Bild an und die Panels werden nun durch eine senkrechte Linie voneinander abgetrennt), lediglich die Typografie wirkt ordentlicher. Auf textlicher Ebene wird die Geschichte ausführlicher wiedergegeben, wie ein Vergleich des ersten Panels beider Bogen zeigt.

| Neuruppiner Bilderbogen Nr. 1059, Gustav Kühn: Aschenbrödel, oder Geschichte vom gläsernen Pantöffelchen. | Neuruppiner Bilderbogen Nr. 4300, Gustav Kühn: Aschenbrödel und der gläserne Pantoffel. |

| „Die schöne Aschenbrödel muß als Stubenmäd-chen vom Balle zurückbleiben, während ih-re Schwestern hingehen“ | „In einer Stadt lebten drei Schwestern, von denen die jüngste ‚Aschenbrödel‘ genannt wurde, weil sei im Hause stets die niedrigsten Arbeiten verrichten mußte, während die älteren Schwestern sich stets putzten und nur immer an ihr Vergnügen dachten.“ |

Eine weitere Tabelle dokumentiert die Unterschiede zwischen den Neuruppiner Bogen – darüber hinaus findet sich dort auch eine Analyse des Deutschen Bilderbogens, der aufgrund seiner literarischen Vorlage – von etwaigen Panel / Narrationsgruppen abgesehen – wenige Parallelen zu den anderen Adaptionen aufweisen wird. Der Paneltext wurde aufgrund seiner Länge zusammengefasst und nicht originalgetreu wiedergegeben. Eine Ausnahme bildet der Neuruppiner Bilderbogen Nr. 1059.

Analysetabelle anzeigen …| Neuruppiner Bilderbogen Nr. 1059, Gustav Kühn: Aschenbrödel, oder Geschichte vom gläsernen Pantöffelchen. | Neuruppiner Bilderbogen Nr. 4300, Gustav Kühn: Aschenbrödel und der gläserne Pantoffel. | Deutsche Bilderbogen Nr. 71: Aschenputtel (nach Grimm). |

|

| Panel 1 | Text (T): „Die schöne Aschenbrödel muß als Stubenmäd-chen vom Balle zurück bleiben ,während ih-re Schwestern hingehen.“

Bild (B): Aschenbrödel putzt die Dielen, Schwestern befehligen sie. Fokus (F): Aschenbrödel. Bildmittelpunkt (BM): Zeigefinger der Schwester. Perspektive (P): Augenhöhe. |

T: Aschenbrödel lebt in einer Stadt mit zwei Schwestern; während sich diese Vergnügen, muss Aschenbrödel die niederen Arbeiten verrichten.

B: Portrait von Aschenbrödel vor begrünter Wand. F: Aschenbrödel. BM: Aschenbrödels christliche Halskette. P: Augenhöhe. |

T: Aschenputtels Mutter verstarb, der Vater heiratet nach einem Jahr erneut. Mit der neuen Gattin ziehen auch ihre schönen, aber garstigen Töchter mit schwarzem Herzen bei ihm ein. Man beraubt Aschenputtel ihrer schönen Kleider, sie muss schwer arbeiten und darf nur noch neben dem Herd nächtigen.

B: Aschenputtel steht demütig neben den neuen Schwestern. F: Aschenputtel. BM: Linke Schwester (Arme). P. Augenhöhe. |

| Indmeth. | (Bild) Von Szene zu Szene

(Text) Von Gegenstand zu Gegenstand |

(Bild) Von Szene zu Szene

(Text) Von Gegenstand zu Gegenstand |

(Bild) Von Szene zu Szene

(Text) Von Szene zu Szene |

| Panel 2 | T: „Die Fee, ihre Pathe,tröstet sie und macht aus ei-nem Kirbiß und sechs Mäusen Kutsche und Pferde.“

B: Aschenbrödel spricht mit Fee. F: Aschenbrödel. BM: Leer / Himmel. P: Augenhöhe. |

T: Ältere Schwestern gehen zum Ball, Aschenbrödel wartet betrübt. Eine freundliche Fee tröstet sie und verwandelt Kürbis und Mäuse in Kutsche und Pferde.

B: Aschenbrödel (trägt anderer Kleider als im ersten Panel) und Fee befinden sich vor dem Haus, zu ihren Füßen laufen Mäuse. Ein Kürbis liegt in der Ecke. F: Aschenbrödel. BM: Wolke. P: Augenhöhe. |

T: Der Vater verreist. Während sich die schönen Töchter Kleider und Edelsteine wünschen, bitten Aschenputtel ihn um den Ast, der ihm auf dem Heimweg zuerst an den Hut stößt. Nach seiner Rückkehr pflanzt das Mädchen den Ast auf das Grab der Mutter. Fortan besucht sie das Grab dreimal täglich und beweint ihren Verlust. Ein weißer Vogel erfüllt ihr nun materielle Wünsche.

B: Aschenputtel kniet auf Grab der Mutter. F: Aschenputtels Reisig. BM: Brust. P. Augenhöhe. |

| Indmeth. | (Bild) Von Szene zu Szene

(Text) Von Gegenstand zu Gegenstand |

(Bild) Von Szene zu Szene

(Text) Von Gegenstand zu Gegenstand |

(Bild) Von Szene zu Szene

(Text) Von Szene zu Szene |

| Panel 3 | T: „Dann aus den Ratten ein Kutscher und zwei Bedienten mit Schnurrbär-ten und prächtigen Röcken.“

B: Aschenbrödel und Fee stehen neben Ratten und Mäusen. F: Aschenbrödels rechter Arm. BM: Leer / Himmel. P: Augenhöhe. |

T: Aschenbrödel zeigt sich überrascht, als die Fee die Ratten und den Kürbis in Bedienstete, einen Kutscher und eine Kutsche verwandelt.

B: Aschenbrödel (trägt erneut andere Kleider als in Panel 1 und 2) blickt in Richtung der Ratten. Die inzwischen völlig anders gekleidete Fee (ihr rot-blaues Kleid wandelt sich zu einem orangenen) schwebt in einer Wolke. Ratten bevölkern den Boden, das Haus ist nicht mehr zu sehen. F: Fee. BM: Aschenbrödel. P: Augenhöhe. |

T: Der König lädt alle Jungfrauen im Lande zu einem Fest ein. Um den Besuch des Festes zu verhindern, erteilt die Stiefmutter Aschenputtel eine Aufgabe: Das Mädchen muss in die Asche des Kamins geschüttete Linsen auflesen. Sollte sie mit dieser Aufgabe rechtzeitig fertig werden, so darf auch sie das Fest besuchen. Aus diesem Grund bittet Aschenputtel einige Tauben darum, ihr bei der mühseligen Arbeit zu helfen.

B: Aschenputtel in Kammer, spricht mit den Tauben. F: Taube auf Aschenputtels Hand. BM: Taube auf Aschenputtels Hand. P: Augenhöhe. |

| Indmeth. | (Bild) Von Szene zu Szene

(Text) Von Gegenstand zu Gegenstand |

(Bild) Von Szene zu Szene

(Text) Von Gegenstand zu Gegenstand |

(Bild) Von Szene zu Szene

(Text) Von Szene zu Szene |

| Panel 4 | T: „Wie das glänzende Fuhrwerk fertig war, verwan-delte die Fee Aschenbrödels schlechten Anzug in wunderschöne Kleidung.“

B: Fee schwebt neben Aschenbrödel, beide befinden sich vor der Kutsche. F: Aschenbrödel. BM: Aschenbrödel. P: Augenhöhe. |

T: Fee hilft Aschenbrödel bei ihren Arbeiten und schenkt ihr schöne Kleider.

B: Aschenbrödel steht in schönen Gewändern vor einer Kutsche. Sie trägt ein Diadem, einen Schleier sowie einen Fächer. Ihr Rock ist blau/gelb, ihr Überkleid rot mit gelber Verzierung. Im Hintergrund befindet sich eine Stadt. F: Aschenbrödel. BM: Aschenbrödel. P: Augenhöhe. |

T: Stiefmutter bricht ihr Versprechen. Als alle gegangen waren, begibt sich Aschenputtel unter den Haselbaum (Grab der Mutter), dieser wirft ein gold-silbernes Kleid und aus Seide und Silber geflickte Schuhe ab. Sie kleidet sich ein, fährt zur Feier, wird nicht erkannt.

B: Aschenputtel steht unter Baum, dieser wirft Kleider ab. F: Kleid / Schuhe. BM: Aschenputtel (Ellenbogen, rechter Arm). P. Augenhöhe. |

| Indmeth. | (Bild) Von Szene zu Szene

(Text) Von Gegenstand zu Gegenstand |

(Bild) Von Szene zu Szene

(Text) Von Gegenstand zu Gegenstand |

(Bild) Von Szene zu Szene

(Text) Von Szene zu Szene |

| Panel 5 | T: „Hierauf schenkte sie ihr ein Paar Glaspantoffeln, und befahl ihr, ja vor Mitternacht nach Hause zu kommen, sonst verschwindet alles.“

B: Fee schenkt Aschenbrödel nicht sichtbare Glaspantoffeln vor einem Bildhintergrund, der in keinem logischen Zusammenhang zum vorherigen Panel steht. F: Arme von Aschenbrödel und Arme der Fee. BM: Aschenbrödel. P: Augenhöhe. |

T: Fee schenkt ihr Glaspantoffeln und befiehlt, vor Mitternacht heimzukehren.

B: Aschenbrödel – sie trägt nun einen weißen Pelzmantel sowie ein Kleid mit weißem Dekolleté und gelben Ärmeln – befindet sich vor einem See. Die Fee schwebt in ihrer Wolke und trägt nun blaue Gewänder. F: Aschenbrödel. BM: Aschenbrödel. P: Augenhöhe. |

T: Prinz verliebt sich, will Aschenputtel nach Hause begleiten. Sie läuft weg. Prinz bestreicht die Treppe mit Pech, Pantoffel bleibt hängen.

B: Ball des Königs, Prinz tanzt mit Aschenputtel, alle Männer liegen ihr zu Füßen. F: Prinz. BM: Amorphe Masse. P: Augenhöhe. |

| Indmeth. | (Bild) Von Szene zu Szene

(Text) Von Szene zu Szene |

(Bild) Von Szene zu Szene

(Text) Von Szene zu Szene |

(Bild) Von Szene zu Szene

(Text) Von Szene zu Szene |

| Panel 6 | T: „Auf dem Balle tanzt der Prinz mit Aschen-brödel, und wünschte sich solche reizende Braut.“

B: Aschenbrödel tanzt mit dem Prinzen. F: Aschenbrödel und Prinz. BM: Umhänge der Protagonisten. P: Augenhöhe. |

T: Aschenbrödel ist die Schönste auf dem Ball. Ein Prinz verliebt sich in sie.

B: Aschenbrödel befindet sich in höfischer Gesellschaft und tanzt. Inzwischen ist ein Teil ihres Kleides rot, der untere Rand gelb, die Ärmel rot, das Dekolleté weiß und die Taille gelb. F: Prinz. BM: Aschenbrödels Kleid. P: Augenhöhe. |

T: Prinz will nur die Frau mit Schuh heiraten. Schwestern verstümmeln ihre Füße. Prinz nimmt eine der beiden mit zu sich, wird aber von einer Taube aufgehalten und kehrt um.

B: Im Hause Aschenputtels probieren die Schwestern den Schuh. F: Prinz. BM: Frau im Hintergrund. P: Augenhöhe. |

| Indmeth. | (Bild) Von Gegenstand zu Gegenstand

(Text) Von Gegenstand zu Gegenstand |

(Bild) Von Szene zu Szene

(Text) Von Szene zu Szene |

(Bild) Von Szene zu Szene

(Text) Von Szene zu Szene |

| Panel 7 | T: „Aschenbrödel vergißt die Stunde,plötzlich verschwin-det alles und sie verliert beim Wegrennen ein gläsernes Pantöffelchen.“

B: Aschenbrödel flieht mit Ratten und Mäusen. Der Kürbis liegt am Boden. Links und rechts von ihr stehen Wachen. F: Aschenbrödel. BM: Aschenbrödels Schürze.. P: Augenhöhe. |

T: Aschenbrödel vergisst die Anweisungen der Fee. Alles verschwindet und sie sitzt mit alten Kleidern in der Küche ihres Hauses. Einen Pantoffel verlor sie auf dem Ball.

B: Aschenbrödel steht, auf einem gepflasterten Weg, der an ein Waldstück angrenzt. Ihre Kleider sind erneut völlig unterschiedlich (blauer Rock, rote Schürze, oranges Oberteil, gelbes Halstuch, weiße Rüschen) und sie trägt darüber hinaus eine Haube. Auf dem angrenzenden Naturboden befinden sich die Ratten und der Kürbis. F: Aschenbrödel. BM: Ein Gebüsch. P: Augenhöhe. |

T: Die zweite Schwester will ihn nun auch betrügen. Aschenputtel betritt den Raum. Man heiratet.

B: Aschenputtel und Prinz reiten davon. Tauben fliegen ihnen hinterher. F: Liebespaar auf dem Pferd. BM: Aschenputtels Bein. P: Augenhöhe. |

| Indmeth. | (Bild) Von Szene zu Szene

(Text) Von Szene zu Szene |

(Bild) Von Szene zu Szene

(Text) Von Szene zu Szene |

|

| Panel 8 | T: „Der Prinz wurde sehr krank aus Liebe für die schö-ne Dame,womit er getanzt,und zeigt der Mutter den gefundenen Pantoffel.“

B: Prinz liegt auf einem Bett, spricht mit seiner Mutter. F: Mutter. BM: Linkes Bein des Prinzen. P: Augenhöhe. |

T: Der Prinz ist verliebt und wird ob des Liebeskummers krank. Überall sucht er nach Aschenbrödel – ohne Erfolg. Seiner Mutter präsentiert er den gefundenen Pantoffel und man überlegt, ob das Mädchen auf diese Weise gefunden werden könnte.

B: Prinz sitzt im Bett, ein Diener betet, zwei Frauen (eine davon seine Mutter) stehen am Fußende des Bettes. F: Mutter / Hand des Prinzen. BM: Arm der Mutter. P: Augenhöhe. |

|

| Indmeth. | (Bild) Von Szene zu Szene

(Text) Von Szene zu Szene |

(Bild) Von Szene zu Szene

(Text) Von Szene zu Szene |

|

| Panel 9 | T: „Darauf macht ein Herold bekannt,wem der Pan-toffel paßt, soll sich auf dem Schlosse einfinden.“

B: Herold bläst, auf einem Pferd sitzend, in seine Trompete. Neben ihm steht der Prinz und hält einen Zettel in der Hand. Man befindet sich in einem nicht näher erkennbaren Raum. F: Herold. BM: Herold auf Pferd (Rechts Bein). P: Augenhöhe. |

T: Prinz lässt durch Herold verkünden, dass sich alle jungen Mädchen im Schloss einfinden sollen, um den Schuh anzuprobieren.

B: Herold sitzt auf Pferd, bläst in eine Trompete. Er befindet sich in der Stadt. F: Herold auf Pferd. BM: Herold auf Pferd (Knie). P: Augenhöhe. |

|

| Indmeth. | (Bild) Von Szene zu Szene

(Text) Von Szene zu Szene |

(Bild) Von Szene zu Szene

(Text) Von Szene zu Szene |

|

| Panel 10 | T: „Alle Damen kamen und nur Aschenbrödel paßt der Pantoffel und Alle erstaunen, als sie den anderen auch zeigt“

B: Aschenbrödel probiert den Pantoffel an, die Schwestern und der Prinz stehen daneben und schauen zu. F: Prinz. BM: Aschenbrödel (Rechter Arm). P: Augenhöhe. |

T: Aschenbrödel reist ins Schloss, als der Schuh keiner Dame passt, soll auch sie ihn anprobieren.

B: Aschenbrödel (sie trägt blau) probiert den Schuh an. Die Schwestern stehen daneben und reden miteinander. F: Aschenbrödel. BM: Schwester in grünem Gewand. P: Augenhöhe. |

|

| Indmeth. | (Bild) Von Gegenstand zu Gegenstand

(Text) Von Gegenstand zu Gegenstand |

(Bild) Von Gegenstand zu Gegenstand

(Text) Von Gegenstand zu Gegenstand |

|

| Panel 11 | T: „Die Fee verwandelte nun ihre Kleider wieder – und sogleich wird sie erkannt. Ihre Schwestern fielen ihr zu Füßen“

B: Schwestern wirken überrascht, Fee, verwandelt Aschenbrödels Kleider, Prinz kniet vor seiner Geliebten. F: Aschenbrödel und Fee. BM: Aschenbrödel (Kleid). P: Augenhöhe. |

T: Schwestern glauben Aschenbrödel erst, dass sie die Dame des Balles war, nachdem die Fee sie zurückverwandelte.

B: Aschenbrödel – sie trägt ein Kleid, dass sich farblich deutlich vom Ballkleid unterscheidet, dessen Schnitt jedoch dem Kleid aus Panel 4 entspricht – steht vor ihren knieenden Schwestern. F: Aschenbrödel. BM: Wand. P: Augenhöhe. |

|

| Indmeth. | (Bild) Von Szene zu Szene

(Text) Von Szene zu Szene |

(Bild) Von Szene zu Szene

(Text) Von Szene zu Szene |

|

| Panel 12 | T: „Der Prinz verzieh den Schwestern die schlechte Behandlung, und vermählte sich mit Aschen-brödel“

B: Prinz und Aschenbrödel werden vermählt, alle relevanten Figuren sind (bis auf den Herold) zu sehen. F: Priester. BM: Hände des Paares vor Priester. P: Augenhöhe. |

T: Prinz wird vor Glück wieder gesund, Aschenbrödel verzeiht Schwestern, man heiratet.

B: Aschenbrödel, ihre Schwestern und der Prinz stehen in einem Raum und reden miteinander. Erneut verändern sich Details. Im Gegensatz zu den vorigen Panels tragen beide Schwestern nun keine Hauben mehr. Die gelb gekleidete Schwester trug zuvor eine Jacke, die nun ebenfalls verschwunden ist und Aschenbrödels Kleid verliert seinen weißen Rand. Zudem wechselt ihr Unterkleid die Farbe von Grün auf Gelb und ihre Haare sind nun zusammengesteckt. F: Prinz vor rotem Vorhang. BM: Wand. P: Augenhöhe. |

Die tabellarische Analyse bestätigt die vermutete strukturelle Gleichheit beider Bogen: Nur wenige Details ändern sich innerhalb der Panels. Weiterhin lassen sich keine Panelgruppen ausmachen, da die Bildhintergründe zu stark variieren und es so nicht möglich wird, Bewegungsabläufe zu bestimmen. Davon abgesehen offenbaren sich vier Narrationsgruppen: 1. Vorstellung der Person Aschenbrödel, 2. Verwandlung durch die Fee, 3. Ball und 4. Suche nach Aschenbrödel durch den Prinzen (s. h. nachfolgende Tabelle). Beide Bogen illustrieren die jeweiligen Gruppen mit der exakt gleichen Panelanzahl.

| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | |

| Vorstellung der Person Aschenbrödel | Verwandlung durch die Fee/Element des Wunderbaren | Ball | Suche nach Aschenbrödel durch den Prinzen | |

| Neuruppin Nr. 1059 | Panel 1 | Panel 2 – 5 | Panel 6 – 7 | Panel 8 – 12 |

| Neuruppin Nr. 4300 | Panel 1 | Panel 2 – 5 | Panel 6 – 7 | Panel 8 – 12 |

Der größte Unterschied zwischen den Bogen findet sich bereits in der ersten Gruppe, denn Aschenbrödel wird unterschiedlich in die Geschichte eingeführt. Während Nr. 1059 eine Einführungsszene verwendet, verbirgt sich in Nr. 4300 ein Portrait des Mädchens,[5] welches von den weiteren Darstellungen abweicht; Aschenbrödel lässt sich im Verlauf der Geschichte lediglich an ihren schwarzen Haaren (nicht aber ihrer Frisur) identifizieren und auch ihre Kleider ändern sich in nahezu jedem Panel. Anders Bogen Nr. 1059: Die Protagonistin lässt sich anhand ihres Kleides identifizieren. Lediglich nach der Verwandlung durch die Fee trägt sie andere, wenn auch einheitliche, Gewänder. Gruppe 2 hingegen stiftet Verwirrung: Unabhängig vom Bogen ändert sich der Bildhintergrund eines jeden Panels. Der Neuruppiner Bilderbogen Nr. 4300 zeigt sich darüber hinaus auch in der Darstellung der Protagonistin und ihrer Fee inkonsequent. Sowohl das Aussehen von Aschenbrödel als auch der Fee ändert sich drastisch und das Kleid Aschenbrödels wechselt nicht nur seine Farben, sondern variiert auch im Schnitt.

Neuruppiner Bilderbogen Nr. 1059: Aschenbrödel, oder Geschichte vom gläsernen Pantöffelchen.

Panel 11 aus dem Neuruppiner Bilderbogen Nr. 4300 sticht besonders hervor, denn im Begleittext wird explizit auf das magische Gewand aus Panel 4 verwiesen, dessen Schnitt sich zwar gleicht, das in der Farbgebung allerdings variiert. Diese Abweichungen wirken sich vor allem auf die Induktionsmethoden aus, denn es entsteht ein Missverhältnis zwischen Bild- und Textinhalt. Die Übergänge (1) → (2), (2) → (3), (3) → (4) sowie (4) → (5) weichen voneinander ab, obschon beide Bilderbogen den beigefügten Text sehr genau illustrieren. Es verdeutlicht sich die Wichtigkeit einer szenenfixierten Einheit innerhalb der Panelinhalte. Weichen Hintergründe, Kleider und / oder Personendarstellungen und begleitende Texte voneinander ab, entsteht ein Identifikationsproblem durch den Rezipienten, dem es u. U. nicht möglich sein wird, den Inhalt eines Bogens logisch nachzuvollziehen. Es wird deutlich, dass der Neuruppiner Bilderbogen Nr. 4300 seinen Vorgänger plagiiert. Nicht nur Struktur, sondern auch Bilder wurden größtenteils voneinander übernommen: Panel 2, 4, 5, 6 und 9 zeigen identische Inhalte, selbst der Aufbau des Panels gleicht sich grob. Beide Bogen werden von einer schwarzen Linien umfasst. Bogen Nr. 1059 unterteilt diesen Rahmen in zwölf Teile, jedes Bild wird zudem erneut umrahmt, der Text hingegen nicht (2/3 Bild, 1/3 Text). Bogen Nr. 4300 fügt innerhalb des umfassenden Rahmens mehrere Panels ein, die auch den Textkasten umfassen und ebenfalls im Verhältnis 2/3 zu 1/3 unterteilt wurden. Einzig der Illustrationsstil variiert. Beide Bogen wurden reduziert-realistisch gestaltet, während die ursprüngliche Version dilettantischer ausfällt und weniger Platizität aufweist. Auf der McCloud Realismusskala befindet sich Bogen Nr. 1059 im Bereich 46 – 50, Nr. 4300 umfasst die Bereiche 44 – 50, 60 – 64 und 79 – 88. Fokus und Bildmittelpunkt weichen bei gleichbleibender Komposition ab. Dass Aschenbrödel, oder Geschichte vom gläsernen Pantöffelchen seinem Nachfolger Aschenbrödel oder der gläserne Pantoffel als Vorlage diente, darf somit angenommen werden. Beide Bogen folgen der westlichen Leserichtung; das Verhältnis von Text und überschneidet sich.

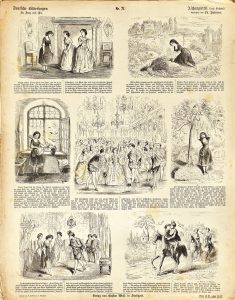

Der Deutsche Bilderbogen Nr. 71 illustriert ebenfalls das Aschenputtelmärchen, als Grundlage dient nun die Grimm’sche Variante, die nicht aus Frankreich, sondern Hessen stammt.[6] Auf eine Fee als magisches Element wird zugunsten eines Stücks Reisig, welches auf dem Grab der Mutter zu einem Baum heranwächst, und einem weißen Vogel, der, auf dem Baum sitzend die Wünsche des Mädchens erfüllt, verzichtet.[7] Auch hier lassen sich vier Narrationsgruppen bestimmen, auf Panelgruppen wird verzichtet.

| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | |

| Vorstellung Aschenputtel | Element des Wunderbaren | Ball | Suche nach Aschenbrödel durch den Prinzen | |

| Deutscher Bilderbogen Nr. 71 | Panel 1 | Panel 2 – 4 | Panel 5 | Panel 6 – 7 |

Anders als in den Aschenbrödelbogen werden aber nur sieben Panels zur Illustration verwendet. Theodor Hosemanns[8] Illustrationsstil unterscheidet sich grundlegend von den Neuruppiner Bilderbogen. Stilistisch wurden die Zeichnungen realistisch gehalten – auf der McCloud Realismusskala entsprechen sie dem Bereich 60 – 65 und 79 – 90. Somit werden Figuren und Hintergründe reduziert aber dennoch realistisch dargestellt. Hosemanns künstlerische Ausarbeitung erzählt linearer, Figuren sind auch ohne Text widerzuerkennen.

Die Vorstellung Aschenputtels erfolgt erneut im ersten Panel und erinnert im Bildaufbau an den Neuruppiner Bilderbogen Nr. 1059. Aschenputtel steht mit gesenktem Haupte neben ihren hochmütig anmutenden Schwestern vor einem Kamin. Wie auch in den Kühn’schen Bogen folgt das Element des Wunderbaren in der zweiten Panel- / Narrationsgruppe. Hosemann beschränkt sich in der Darstellung auf wenige Elemente: Der Baum wird gepflanzt, die Tauben helfen Aschenputtel bei ihren Haushaltstätigkeiten und der weiße Vogel wirft vom inzwischen ausgewachsenen Baum Schuhe und ein Ballkleid herunter. Gruppe 3 (Panel 5) widmet sich der Ballszene, Gruppe 4 (Panel 6 – 7) illustriert die Suche nach Aschenputtel und die Vereinigung mit dem Prinzen.

Die Panels wurden nicht umrahmt, das Bild läuft zum Rand hin aus und bestimmt seinen Umfang selbst. Direkt unter ihm wurde ein jeweils zweispaltiger Text (Ausnahme: Panel 3 und 4) eingefügt, der jede Szene um wichtige Informationen erweitert; das Text-Bild-Verhältnis ist demnach textlastig. Obschon die Leserichtung weitestgehend der westlichen entspricht, weicht sie in drei Panels ab. So werden die Panel 3 bis 5 in der Reihenfolge 3, 5, 4 abgebildet – der Lesefluss wird durch eine zentrale Szene (der Ball / Tanz mit dem Prinzen) gestört.

Obschon die Neuruppiner Bilderbogen Nr. 1059 und 4300 auf Perrault und der Deutsche Bilderbogen auf Grimm basiert, gleichen sich ihre Narrationsgruppen. In vier Schritten und zwölf bzw. sieben Panels wird die Geschichte um das Aschenmädchen nacherzählt. Die Neuruppiner Bilderbogen orientieren sich stark am Text und illustrieren fast jedes Element, was in Gruppe 2 deutlich hervortritt (Doppelung von Text und Bild). Eine Fee erscheint und verwandelt einen Kürbis, Mäuse (Panel 2), Ratten (Panel 3), schenkt ihr Kleider (Panel 4) und gläserne Pantoffeln (Panel 5). Im Gegensatz dazu substituiert der Deutsche Bilderbogen die Fee mit Hilfe eines Zweigs und eines Vogels, beschränkt sich in der durchaus hochwertigeren Illustration auf wenige Kernszenen, die einen Aspekt eines längeren Begleittextes umsetzen (textlastig). Die Bogen verkörpern folglich verschiedene Probleme der Bild-Text-Kombination. Trotz der Aufeinanderfolge verschiedener sequenzieller Bilder wird die Sequenzialität durch Einzelbilder (z. B. Neuruppiner Bilderbogen Nr. 1059 und 4300: Panel 9) durchbrochen und es besteht eine unübersehbare Nähe zur Literaturillustration.

Belege:

Belege:

[1] Aschenbrödel, wie auch Aschenputtel, bezeichnet ab dem 16. Jahrhundert einen Küchenjungen und verweist auf jemanden, der in der Asche wühlt. Mit der Herabwürdigung des Mädchens als Dienstmagd geht folglich eine Entweiblichung einher, der im Laufe des Märchens entgegengewirkt wird. (Vgl. [Art.] Aschenbrödel (Aschenputtel). In: Kluge. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Bearbeitet von Elmar Seebold. Hrsg. von Elmar Seebold. Berlin u. New York 2002. S. 64.) Die Brüder Grimm verweisen auf anderen Märchenvarianten, in denen Aschenputtel tatsächlich ein Junge war. Weiterhin bezeichnet Aschenputtel laut ihnen ein „geringfügiges, unreines Mägdlein.“ (Grimm, Jacob und Wilhelm: Kinder- und Hausmärchen. Band 3. S. 37.)

[2] Vgl. Perrault, Charles: Aschenputtel oder Der kleine gläserne Schuh. Ein Märchen. In: Sämtliche Märchen. S. 97.

[3] Der Titel Aschenbrödel verweist zudem auf Ludwig Bechsteins Märchenfassung, welches sich in „seinem ‚Neuen Deutschen Märchenbuch‘ von 1856“ findet. (Vgl. Eichler, Ulrike: Aschenbrödel,oderGeschichte vom gläsernen Pantöffelchen. In: Märchen Sagen und Abenteuergeschichte auf alten Bilderbogen neu erzählt von Autoren unserer Zeit. Herausgegeben von Jochen Jung. Mit einem illustrationsgeschichtlichen Anhang und Katalog der wiedergegebenen Bilderbogen von Ulrike Eichler. Hrsg. von Jochen Jung.. München: 1974. S. 105.)

[4] Eckart Sackmann benennt den Bilderbogen zudem als „möglicherweise [.] erste sequentielle Darstellung des 19. Jahrhunderts in Deutschland“. (Sackmann, Eckart: Der deutschsprachige Comic vor ‚Max und Moritz‘. In: Eckart Sackmann: Deutsche Comicforschung 2015. Leipzig 2014. S. 6.)

[5] Vgl. Neuruppiner Bilderbogen Nr. 2170: Rinaldo Rinaldini.

[6] Eine der hessischen Varianten erinnert an Blaubart: Aschenputtel lebt glücklich bei einem König. Als dieser verreist verbietet er dem Mädchen, eine Kammer zu öffnen. Von einer falschen Schwester angestiftet missachtet sie die erteilten Befehle, öffnet die verbotene Tür und findet einen Blutbrunnen vor. Während Aschenputtel ein Kind zur Welt bringt, wirft die böse Schwester sie in den Brunnen – die Wachen retten sie schließlich. Eine weitere Fassung erinnert an Schneewittchen. In anderen Regionen wechseln die Geschlechter. Vgl. Grimm, Jacob und Wilhelm: Aschenputtel. Anmerkungen. In: Heinz Rölleke (Hg.). Kinder- und Hausmärchen. Gesamtausgabe mit den Originalanmerkungen der Brüder Grimm. Band 3. S. 34 – 37.

[7] Jacob und Wilhelm Grimm: Aschenputtel. In: Kinder- und Hausmärchen. Band 1. S. 138.

[8] Bestimmung des Zeichners nach: Stula, Hans: Deutsche Bilderbogen für Jung und Alt. S. 41.